바둑은 대표적인 개인 종목이다. 21세기로 접어들면서 각종 리그 등 단체전이 파생됐지만 1대1 맞대결이 기본이다. 그런데 이 같은 경기 형식과는 별도로 일단의 프로기사들이 소(小)그룹화, 집단화하는 경우가 생겨났다. 당사자들의 의도와는 무관하게 매스컴이나 바둑 평자(評者)들이 단체 애칭을 지어준 것이다. 공통분모를 가진 3~7명을 묶어 공동 애칭을 붙이자 관객들이 관심을 쏟았고 흥행에 도움이 됐다. 한 중 일 3국의 그룹 애칭 히트작(?) 들을 모아봤다.

◆금죽림(金竹林)

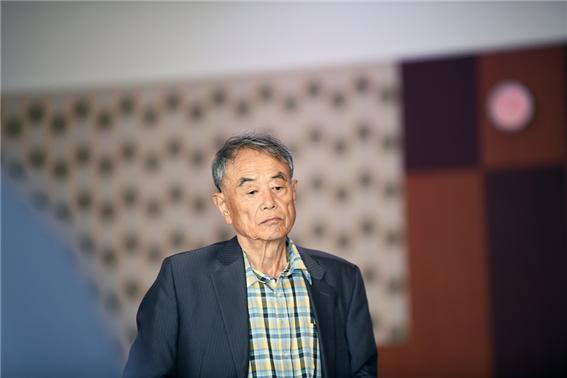

▲ 故 김인 9단. ‘금죽림’ 시대의 한 축을 이루며 큰 족적을 남겼다.

바둑이 현대적 기전 운영 체제를 갖춘 후 처음 등장한 프로기사 그룹 애칭은 금죽림(金竹林)이었다. ‘황금 가득한 대나무 숲’이라니! 그룹 이름부터가 환상적, 몽환적이다. 바둑은 한 중 일 3개국을 세 개의 다리로 정립(鼎立)해 왔는데 이들 3명은 각각 한 중 일을 대표하고 있다. 금(金)은 한국의 김인, 죽(竹)은 일본의 오다케(大竹英雄), 림(林)은 대만 출신 일본 유학파 린하이펑(林海峰)에서 한 글짜씩 딴 것이다.

오다케와 린하이펑은 1942년생 동갑이다. 개성도 기풍도 다른 두 사람은 10대 시절부터 미래 일본 바둑계 정상을 다툴 라이벌 유망주로 손꾭혔다. 1943년생 김인이 1962년 만 19세의 나이로 일본 유학을 왔다. 시험기를 거쳐 3단을 인허받자 같은 또래의 일본 기사들은 ‘특혜’라며 반발했지만 김인은 눈부신 실적으로 이 같은 질시를 잠재웠다. 당시 김인의 승률은 8할대를 오갈만큼 눈부셨다. 금죽림 조어(造語)는 바로 이 시점에 등장했다.

금죽림 3인이 세계 바둑계를 이끌어 갈 것이란 예언은 적중했다. 도일 유학 20개월만에 귀국한 김인은 2021년 78세를 일기로 영면할 때까지 우리 바둑계의 큰 별로 추앙받았다. 국수위 6회 우승 등 총 30개의 타이틀을 품에 안았다. 2중 허리‘란 별명의 린하이펑, ‘반상의 미학자’로 불린 오다케는 각각 제3회 및 5회 후지쓰배 우승으로 세계 정상을 정복했다. 획득 타이틀 수는 오다케 48개, 린하이펑은 35개에 달한다.

▲ 전성기 시절 조훈현은 ‘도전 5강’을 비롯한 국내 강자들 사이에서 난공불락의 요새였다.

◆도전 5강

1980년대 한국 바둑계는 조훈현 서봉수 두 사람만의 운동장이라고 해서 지나치지 않을 정도였다. 늦은 시간까지 싸우다 잠시 잠을 잔 뒤 날이 밝으면 다시 창칼을 휘두르며 싸움터로 뛰어나갔다. 이 구도를 깰 세력은 언제쯤 나타날까. 이런 염원이 담긴 조어(造語)가 등장해 바둑계에 회자됐다. 조서 두 기사에 맞설 가능성이 가장 높은 유망주 5명, 강훈 김수장 백성호 서능욱 장수영을 가리켜 도전 5강이라 명명했다.

하지만 도전 5강에 대한 바둑계의 기대는 결과적으로 이뤄지지 않았다. 그들 5인은 10년 여에 걸쳐 꾸준히 조서의 문을 두드렸으나 왕성(王城)은 꿈쩍도 하지 않았다. 조훈현에게 가장 많이 도전한 서능욱은 14전 14패를 기록했다. 서능욱은 그 후 20여년 뒤 연령 제한 시니어기전서 조-서를 꺾고 젊은 시절의 비원(悲願)을 푸는데 그쳤다. 도전 5강 중 강훈이 1986년 박카스배 우승으로 유일하게 정상 꿈을 달성했지만 결승 상대는 조-서가 아닌 김인이었다.

도전 5강의 한계가 드러나면서 이들에 대한 바둑계의 기대도 사그러져 갔다. 한국기원이 발간하는 기관지 ‘월간 바둑’은 1985년 개최한 위험대결이 도전 5강의 참패(2점)로 끝나자 도전자 그룹 멤버를 조대현 유창혁 양재호로 교체했다. 탐험대결, 선풍대결, 태풍대결, 돌풍대결 등 이어진 이벤트에서도 도전 5강이 배제됐다. 이후 이창호 유창혁 등 후배들이 바둑계를 장악하면서 누구도 도전 5강을 찾지 않게됐다.

◆송아지 3총사

이창호가 틀어쥐고 있던 바둑계도 2000년대에 들어서면서 새바람이 일기 시작했다. 20세 목진석에 의해 정상의 일각(바둑왕전)이 처음 무너졌다. 그리고 10대 초중반 나이의 어린 유망주들이 두각을 보이기 시작했다. 최철한 원성진 박영훈 등이 대표적이다. 매스컴은 1985년생 소띠인 이들 3명을 한데 묶어 ‘송아지 3총사’란 그룹 애칭을 붙여주었다. 이들 3인은 각자 개성이 뚜렷한 바둑을 두었지만 기량은 난형난제였다.

▲ 한국 바둑의 세계화 과정에서 중추적 역할을 한 송아지 삼총사. 왼쪽부터 최철한 원성진 박영훈.

원성진은 다섯 살 때 바둑돌을 처음 잡았고 초등 2년 때 연구생에 등록하면서 박영훈을 만났다. 하지만 박영훈은 2년 만에 연구생을 자퇴한 뒤 독학의 길로 진로를 바꿨다. 최철한은 12세 2개월 만에 역대 최연소 4위(당시)로 입단했다. 아마 대회 7회 우승의 박영훈은 9전 10기 끝에 프로세계에 합류했다. 이들 3명의 송아지들은 모두 국내외 무대를 평정했다. 메이저 국제대회만 꼽아도 박영훈이 후지쓰를 2회나 점령했고, 최철한(잉씨배)과 원성진(삼성화재배)도 정상을 밟았다.

송아지 3총사는 바둑사적으로 꽤 중요한 의미를 갖는다. 조남철 김인 조훈현 이창호로 내려오는 한국 바둑계가 연착륙하는데 큰 역할을 했기 때문이다. 이창호가 르네상스 시대를 일궜다면 이들 3명은 ‘이창호 키즈’로 21세기를 이어주었다. 당대 1인자까지 오르진 못했어도 20년 가까운 세월 동안 바둑계를 지탱하는 중추 역할을 했다. 선배들에게서 받은 바통을 박정환 신진서 신민준 등에게 안정적으로 전달한 것. 승부사로서의 생명력도 질겨서 원성진은 최근 39세 나이에 LG배 4강 고지를 밟았다.

◆6소룡-10소호-소표-7랑

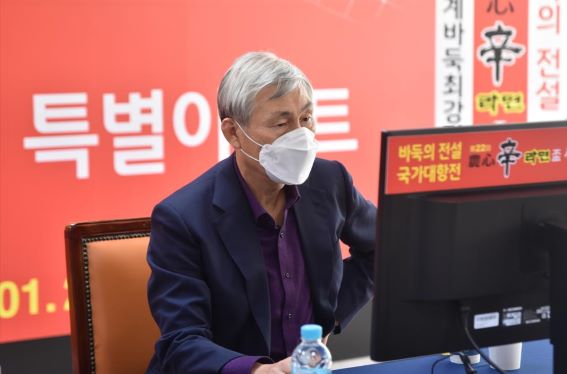

중국 6소룡(小龍)의 타깃은 90년대 중반 이후 세계를 석권한 이창호다. 창하오, 뤄시허, 왕레이, 저우허양, 소위강, 류징 등으로, ‘타도 이창호’란 당시 중국 바둑계의 염원이 담겨있다. 하지만 뤄시허가 한 차례(2006년 제10회 삼성화재배) 이창호를 꺾고 우승한 적이 있을 뿐 나머지 기대주들이 이창호의 거대한 벽을 넘는데 실패했다. 6소룡에 이어 등장한 세력엔 10소호(小虎)란 이름을 붙였다. 구리를 산드러 쿵제, 셰허, 왕시, 후야오위, 추쥔 등이 이에 속한다.

▲ 중국 6소룡의 대표 주자 창하오. 잉씨배서 우승했으며 현재는 중국 바둑협회 주석으로 활동 중이다.

80년대 후반에서 90년대 초반 사이 태어난 소표(小豹) 그룹이 그 뒤를 이어받았다. 천야오예, 박문요, 탄샤오, 리저 등이 여기에 속한다. 용(龍)과 호랑이(虎), 표범(豹)의 뒤를 이어 마지막엔 늑대(狼)까지 등장, ‘7랑‘이라고 칭했다. 판팅위, 미위팅, 셰얼하오, 당이페이, 양딩신 등 멤버 상당수가 세계 제패에 성공했다. 리친청, 황윈쑹을 포함해 현재 26~30세로, 아직도 최일선에서 전성기를 구가하는 중이다. 실적 측면에서 선배들 그룹보다 우월하다.

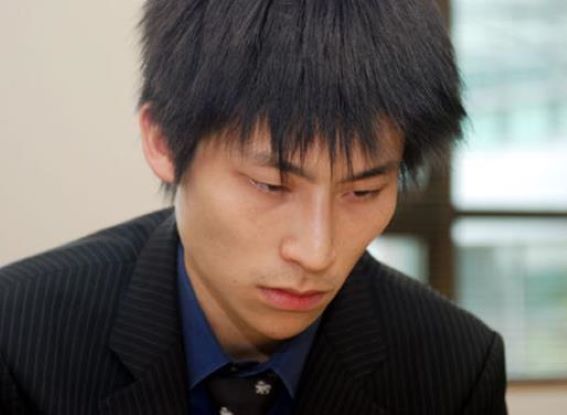

▲ 일본 헤이세이 4천왕 중 한 명인 장쉬. LG배 우승으로 세계 제패 경력도 있다. (사진=한국기원)

‘4천왕’은 너무 평범해서 그룹 애칭이라고 부르기엔 다소 무리가 있어 보인다. 90년대 중반 이후 한 동안 우리 바둑계 천하를 분할 통치했던 조훈현 서봉수 이창호 유창혁을 4천왕이라 불렀다. 일본에선 야마시타, 하네, 다카오, 장쉬 등 70년대 후반 태생 기사 4명을 묶어 헤이세이(平成) 4천왕 또는 헤이세이 사걸(四桀)이라 부르기도 했다. 일본의 아마 4천왕도 유명하다. 20세기 중후반 일본 바둑계를 수놓은 히라타, 기쿠치, 무라카미, 하라타 등 4인을 뜻한다. 이들은 웬만한 프로기사 뺨치는 실력과 카리스마로 한 시대를 풍미했다.